瑕疵ある行政行為への是正方法

瑕疵ある行政行為

違法な行政行為や不当な行政行為

- 法令に違反した「違法な行政行為」

- 違法ではないが、裁量権の行使が不適正な「不当な行政行為」

違法な行政行為は裁判所による是正

裁判所は、行政行為の合法性を審査するため、法令違反の場合に審理

行政行為の内容が不当と考えられる場合でも、法令違反でなければ、審理はできない。

不当な行為は職権取消しか行政不服申立てにより是正

不当な行政行為は職権による取消し・行政不服申立てによって是正されることになる。

瑕疵内容は行政行為の主体や内容、手続、形式等

行政行為の違法と手続の違法があり、手続の瑕疵については別

- 処分内容が合法で、手続きが違法という場合に手続の違法を是正しても、結論(処分)が変わらないという場合もある。

- 手続の違法を是正すれば結論が変わり得ると判断され、処分を取り消された判例と、手続の違法を是正したとしても、結論に影響されないと判断され、手続の違法が処分取消事由にならないとされた判例もある。

手続の違法については、その違法が結論にどれだけ影響するのかも含めて判断されることになります。

取消と無効

違法な行政行為は、取り消すことができるものと、取り消すまでもなく無効なものに分類できる。

行政行為はには公定力があり、原則として、行政行為は権限のある機関によって取り消されるまでは一応有効なものとして扱われる。

ただし、瑕疵の程度が甚だしく、正規の手続きで取り消されるまで有効とされるにはあまりに不合理な場合、取り消すまでもなく当然に無効とされる。

無効とされた行政行為は公定力はもちろん、不可争力、自力執行力などの一切の法的効力が認められないことになる。

無効な行政行為と判断される基準

行政処分を当然無効と判断するには、 「重大かつ明白な瑕疵」がなければならない。

学説では明白性を必ずしも要求しない明白性補充要件説という考え方もあるが、最高裁は行政処分を当然無効するには「重大かつ明白な瑕疵」が必要であるという重大明白説によりつつ、「瑕疵の明白性」について、

とくに権限のある国家機関の判断をまつまでもなく、何人の判断によってもほぼ同一の結論に達しうる程度に明らかであることを指し、外観上一見明白説の立場をとっている。

行政行為の取消

行政行為が違法または不当であったことを理由に、その効力を失わせること。

行政行為が取り消された場合は、原則として遡及して、初めからなかったものとみなされる。

行政行為の取消しには、法律の特別の根拠は不要

争訟取消

行政庁の処分に不服のある者が行政上の不服申立てを行い審査庁が取り消す場合、

裁判所に取消訴訟を提起し、裁判所が取消す場合は行政行為の争訟取消。

職権取消

行政行為に不服のある者からの不服申立てや、取消訴訟の提起を待たず、行政庁が自発的に違法・不当を理由に行政行為を取り消す場合は行政行為の職権取消。

職権取消できるのは、行政行為をした処分庁のほか、処分庁の上級行政庁も監督権の行使として、当然に取消権を持つと解釈される。

侵害的行政行為の取消しは、相手方の利益を損なうものではないため、原則として自由に行える。

なお、不服申立てに対する裁決・決定等については、裁決・決定等をした行政庁自身は職権取消ができない。

不服申立てに対する裁決・決定等については、それをした行政庁自身も変更することのできない不可変更力が働く。

行政処分の取消と撤回

遡って無効にするか将来的に無効にするかの違い

・権限を有する行政庁の違い

職権取消の場合は、取消できるのは処分庁だけでなく、処分庁を監督する上級行政庁も監督権の行使として、

当然に取消権を有すると考えらているが、撤回の場合は、原則として処分庁のみができると考えられる。

行政不服の審査機関

行政不服審査法 4条

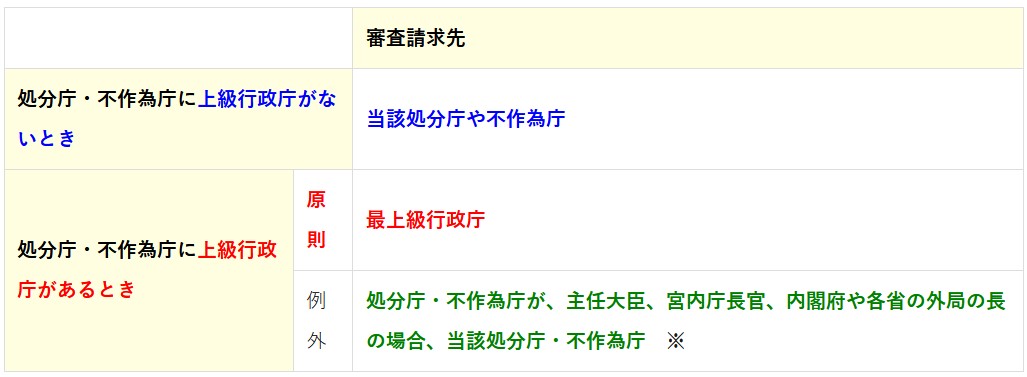

審査請求先

審査請求を行う場合、処分庁等に上級行政庁がない場合と上級行政庁がある場合で異なる:

- 処分庁は実際に処分をした行政庁

不作為庁とは申請を受理しても何もしない行政庁

内閣副官房長官:内閣総理大臣

内閣府:内閣総理大臣

厚生労働省:厚生労働大臣

デジタル庁:デジタル大臣

(審査請求をすべき行政庁)

第4条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。

一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等

二 宮内庁長官又は内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長

三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣

四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁

努力義務

努力義務と義務の相違

努力義務には強制力なし

法律における「努力義務」とは、努力義務規定で、「~するよう努めなければならない」「~努めるものとする」と規定された義務。

「努力をすること」が義務付けられているが強制力を持たず、違反した場合の罰則は定められておらず、違反しても罰を受けることはない。刑事罰はもちろん、行政罰(過料など)の制裁(ペナルティ)もない。

基本的には、努力義務は、当事者の自発的な行為をうながす、期待するといった効果があるに過ぎない。

ワクチン接種は努力義務

https://hourei.net/law/323AC0000000068

日本国憲法

基本的人権に関する条項

第十一条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十八条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十五条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第三十一条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第九十七条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

公務員罷免等の権利に関する条項

第十五条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第十六条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

国務大臣も公務員

国家公務員は、特別職と一般職に分けられ、一般職には国家公務員法が適用される。 特別職は内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官・大使・公使や 裁判官・裁判所職員・国会職員・防衛省の職員・特定独立行政法人の役員など 、国家公務員法第二条第三項に掲げられている職員の職である。

参考資料

新型コロナウィルス 感染症指定

四種からインフルエンザに変更されたまま?

令和3年2月13日以降改正されていなければ、新型コロナウィルスはインフルエンザの分類。

令和2年2月21日施行

新型コロナウイルスについて、感染症法第6条第23項第11号の規定により政令で定める四種病原体等に追加する。

四種病原体等は日本の衛生環境では通常は死亡に至るとは考えられない病原体

新型コロナウイルス感染症を指定感染症とする期限を令和3年1月31日までから令和4年1月31日までに延長した。

令和3年2月13日

7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 新型インフルエンザ

二 再興型インフルエンザ

三 新型コロナウイルス感染症

四 再興型コロナウイルス感染症

平成十年法律第百十四号 施行日: 令和三年二月十三日(令和三年法律第五号による改正)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)・・・・・九 前各号に掲げるもののほか、(中略)厚生労働省令で定めるもの

7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 新型インフルエンザ

二 再興型インフルエンザ

三 新型コロナウイルス感染症

四 再興型コロナウイルス感染症

(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、(中略)全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。